L'interrogation méthode

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour téléchargez la fiche en PDF

Maîtrisez la grammaire pour l’oral du bac

Téléchargez des fiches claires et efficaces sur la négation, l'interrogation et la proposition subordonnée circonstancielle.

L'interrogation exemple

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour téléchargez la fiche en PDF

La Négation

méthode

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour téléchargez la fiche en PDF

La Négation

exemple

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour téléchargez la fiche en PDF

La Proposition subordonnée circonstancielle

méthode

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour téléchargez la fiche en PDF

La Proposition subordonnée circonstancielle

exemple

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour téléchargez la fiche en PDF

FICHES DE GRAMMAIRE

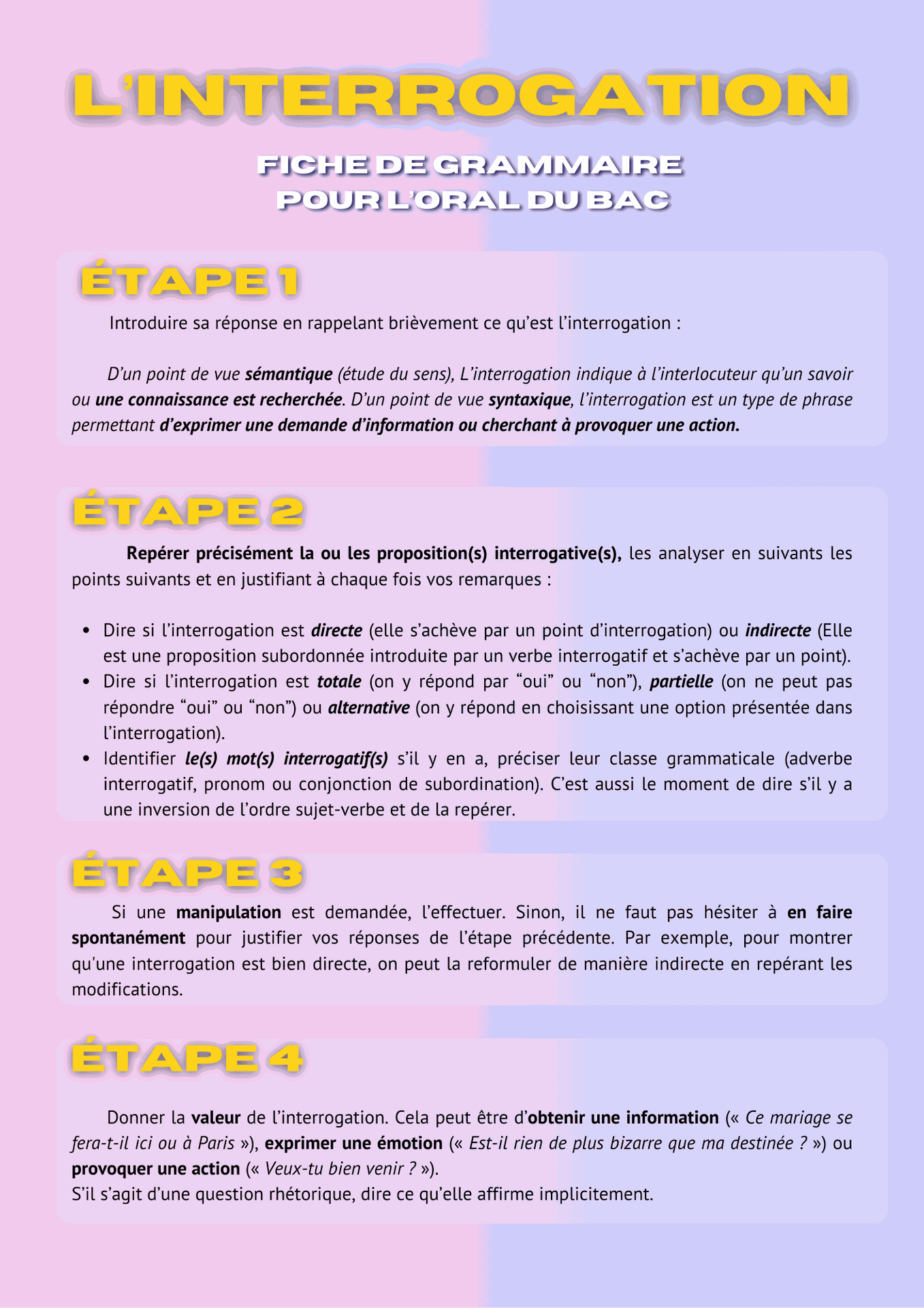

L'INTERROGATION

Étape 1

Introduire sa réponse en rappelant brièvement ce qu’est l’interrogation :

D’un point de vue sémantique (étude du sens), L’interrogation indique à l’interlocuteur qu’un savoir ou une connaissance est recherchée. D’un point de vue syntaxique, l’interrogation est un type de phrase permettant d’exprimer une demande d’information ou cherchant à provoquer une action.

Étape 2

Repérer précisément la ou les proposition(s) interrogative(s), les analyser en suivants les points suivants et en justifiant à chaque fois vos remarques :

- Dire si l’interrogation est directe (elle s’achève par un point d’interrogation) ou indirecte (Elle est une proposition subordonnée introduite par un verbe interrogatif et s’achève par un point).

- Dire si l’interrogation est totale (on y répond par “oui” ou “non”), partielle (on ne peut pas répondre “oui” ou “non”) ou alternative (on y répond en choisissant une option présentée dans l’interrogation).

- Identifier le(s) mot(s) interrogatif(s) s’il y en a, préciser leur classe grammaticale (adverbe interrogatif, pronom ou conjonction de subordination). C’est aussi le moment de dire s’il y a une inversion de l’ordre sujet-verbe et de la repérer.

Étape 3

Si une manipulation est demandée, l’effectuer. Sinon, il ne faut pas hésiter à en faire spontanément pour justifier vos réponses de l’étape précédente. Par exemple, pour montrer qu'une interrogation est bien directe, on peut la reformuler de manière indirecte en repérant les modifications.

Étape 4

Donner la valeur de l’interrogation. Cela peut être d’obtenir une information (« Ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris »), exprimer une émotion (« Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? ») ou provoquer une action (« Veux-tu bien venir ? »).

S’il s’agit d’une question rhétorique, dire ce qu’elle affirme implicitement.

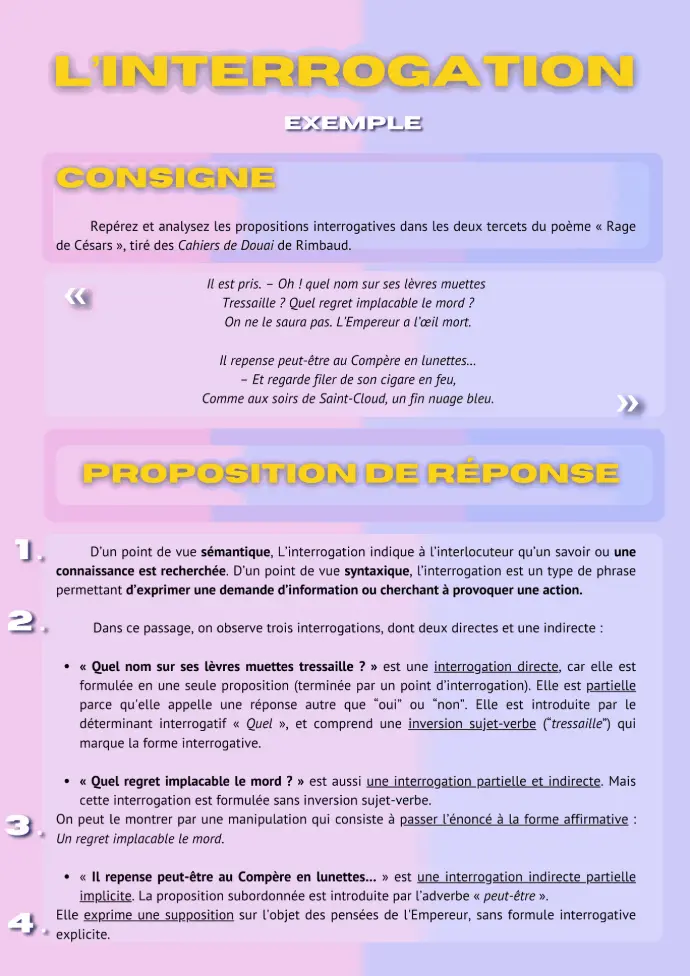

EXEMPLE

Consigne

Repérez et analysez les propositions interrogatives dans les deux tercets du poème « Rage de Césars », tiré des Cahiers de Douai de Rimbaud.

Il est pris. – Oh ! quel nom sur ses lèvres muettes

Tressaille ? Quel regret implacable le mord ?

On ne le saura pas. L’Empereur a l’œil mort.

Il repense peut-être au Compère en lunettes…

– Et regarde filer de son cigare en feu,

Comme aux soirs de Saint-Cloud, un fin nuage bleu.

Prorposition de réponse

D’un point de vue sémantique, L’interrogation indique à l’interlocuteur qu’un savoir ou une connaissance est recherchée. D’un point de vue syntaxique, l’interrogation est un type de phrase permettant d’exprimer une demande d’information ou cherchant à provoquer une action.

Dans ce passage, on observe trois interrogations, dont deux directes et une indirecte :

- « Quel nom sur ses lèvres muettes tressaille ? » est une interrogation directe, car elle est formulée en une seule proposition (terminée par un point d’interrogation). Elle est partielle parce qu'elle appelle une réponse autre que “oui” ou “non”. Elle est introduite par le déterminant interrogatif « Quel », et comprend une inversion sujet-verbe (“tressaille”) qui marque la forme interrogative.

- « Quel regret implacable le mord ? » est aussi une interrogation partielle et indirecte. Mais cette interrogation est formulée sans inversion sujet-verbe.

On peut le montrer par une manipulation qui consiste à passer l’énoncé à la forme affirmative : Un regret implacable le mord.

- « Il repense peut-être au Compère en lunettes… » est une interrogation indirecte partielle implicite. La proposition subordonnée est introduite par l’adverbe « peut-être ».

Elle exprime une supposition sur l'objet des pensées de l'Empereur, sans formule interrogative explicite.

LA NÉGATION

Étape 1

Introduire sa réponse en rappelant brièvement ce qu’est la négation :

La négation permet de nier un énoncé affirmatif. Elle peut être exprimée par la syntaxe (l’organisation de la phrase est alors marquée par l’emploi d’adverbe de négation) ou par le lexique (la négation est exprimée par un mot, voire par une seule partie d’un mot : son préfixe).

Étape 2

- Relever les termes qui servent à exprimer la négation et précisez leur classe grammaticale (ce sont souvent des adverbes). À noter : “ne” et “pas” sont des adv. de négation qui fonctionnent ensemble (“ne” est l’adverbe discordantiel et “pas” est l’adverbe forclusif - tout comme “jamais”, “aucun”, “guère”, etc... ).

- Indiquer si la négation est totale, partielle ou exceptive (aussi appelée restrictive), puis le justifier.

- Indiquer si la négation relève d’un niveau de langue familier (exemple : omission du “ne”) courant (ne…pas) ou soutenu (emploi exclusif du “ne”)

Étape 3

Si une manipulation est demandée, il faut évidemment la faire. Sinon, il est tout de même bon d’en faire une spontanément pour justifier, par exemple, qu’une négation est exceptive, qu’elle relève de la langue familière ou soutenue, ou encore pour rétablir des mots sous-entendus.

Étape 4

Faire les autres remarques de langue qui influencent l’expression de la négation. Si l’extrait à analyser comporte également une ou plusieurs négations lexicales, les relever.

[Une négation lexicale est exprimée par un préfixe négatif (a- an- anti-, dé(s)-, il-, im-, in-, ir-, mal-... comme dans “inconnu”, “déplaire”, “malpoli”…)]

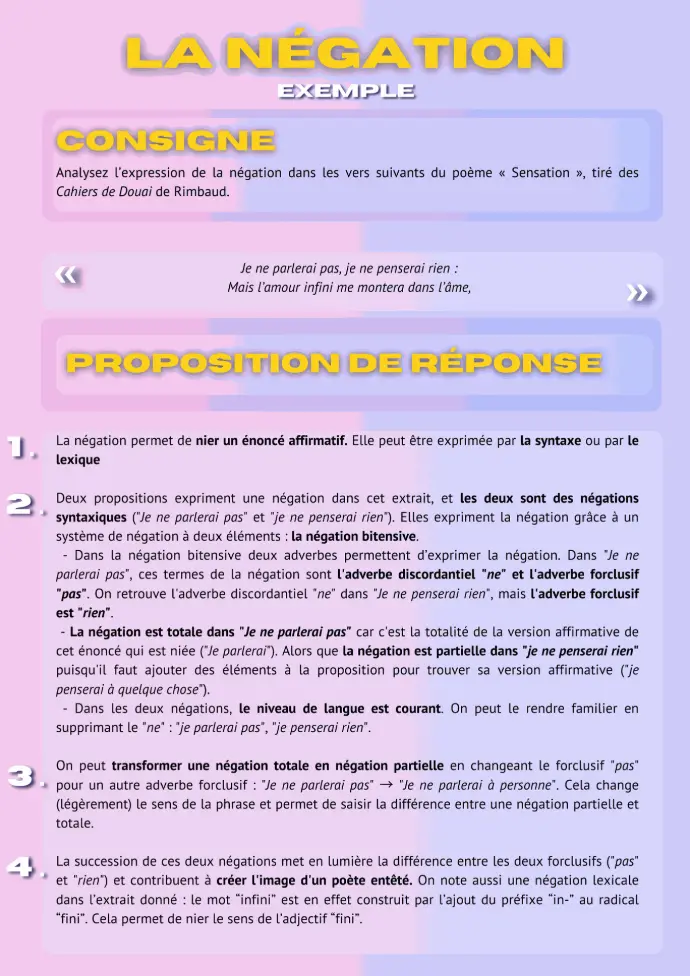

EXEMPLE

Consigne

nalysez l’expression de la négation dans les vers suivants du poème « Sensation », tiré des Cahiers de Douai de Rimbaud.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infini me montera dans l’âme,

Prorposition de réponse

La négation permet de nier un énoncé affirmatif. Elle peut être exprimée par la syntaxe ou par le lexique

Deux propositions expriment une négation dans cet extrait, et les deux sont des négations syntaxiques ("Je ne parlerai pas" et "je ne penserai rien"). Elles expriment la négation grâce à un système de négation à deux éléments : la négation bitensive.

- Dans la négation bitensive deux adverbes permettent d’exprimer la négation. Dans "Je ne parlerai pas", ces termes de la négation sont l'adverbe discordantiel "ne" et l'adverbe forclusif "pas". On retrouve l'adverbe discordantiel "ne" dans "Je ne penserai rien", mais l'adverbe forclusif est "rien".

- La négation est totale dans "Je ne parlerai pas" car c'est la totalité de la version affirmative de cet énoncé qui est niée ("Je parlerai"). Alors que la négation est partielle dans "je ne penserai rien" puisqu'il faut ajouter des éléments à la proposition pour trouver sa version affirmative ("je penserai à quelque chose").

- Dans les deux négations, le niveau de langue est courant. On peut le rendre familier en supprimant le "ne" : "je parlerai pas", "je penserai rien".

On peut transformer une négation totale en négation partielle en changeant le forclusif "pas" pour un autre adverbe forclusif : "Je ne parlerai pas" → "Je ne parlerai à personne". Cela change (légèrement) le sens de la phrase et permet de saisir la différence entre une négation partielle et totale.

La succession de ces deux négations met en lumière la différence entre les deux forclusifs ("pas" et "rien") et contribuent à créer l'image d'un poète entêté. On note aussi une négation lexicale dans l’extrait donné : le mot “infini” est en effet construit par l’ajout du préfixe “in-” au radical “fini”. Cela permet de nier le sens de l’adjectif “fini”.

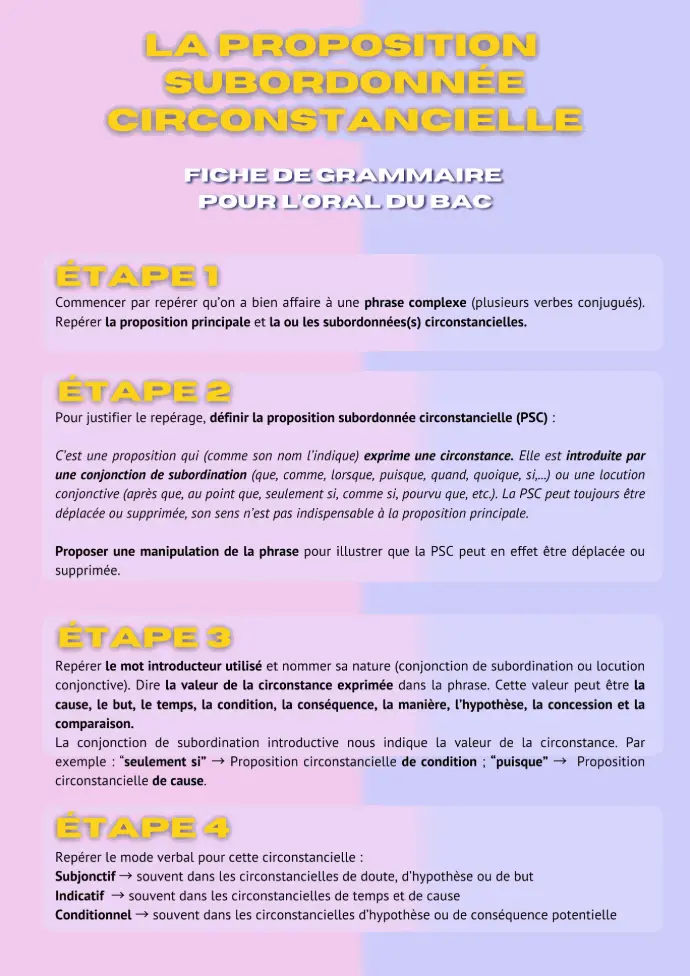

LA PSC

(la proposition suboronnée circonstancielle)

Étape 1

Commencer par repérer qu’on a bien affaire à une phrase complexe (plusieurs verbes conjugués). Repérer la proposition principale et la ou les subordonnées(s) circonstancielles.

Étape 2

Pour justifier le repérage, définir la proposition subordonnée circonstancielle (PSC) :

C’est une proposition qui (comme son nom l’indique) exprime une circonstance. Elle est introduite par une conjonction de subordination (que, comme, lorsque, puisque, quand, quoique, si,...) ou une locution conjonctive (après que, au point que, seulement si, comme si, pourvu que, etc.). La PSC peut toujours être déplacée ou supprimée, son sens n’est pas indispensable à la proposition principale.

Proposer une manipulation de la phrase pour illustrer que la PSC peut en effet être déplacée ou supprimée.

Étape 3

Repérer le mot introducteur utilisé et nommer sa nature (conjonction de subordination ou locution conjonctive). Dire la valeur de la circonstance exprimée dans la phrase. Cette valeur peut être la cause, le but, le temps, la condition, la conséquence, la manière, l’hypothèse, la concession et la comparaison.

La conjonction de subordination introductive nous indique la valeur de la circonstance. Par exemple : “seulement si” → Proposition circonstancielle de condition ; “puisque”→ Proposition circonstancielle de cause.

Étape 4

Repérer le mode verbal pour cette circonstancielle :

Subjonctif → souvent dans les circonstancielles de doute, d’hypothèse ou de but

Indicatif → souvent dans les circonstancielles de temps et de cause

Conditionnel → souvent dans les circonstancielles d’hypothèse ou de conséquence potentielle

EXEMPLE

Consigne

Dans l’extrait suivant (Acte II, scène 5) de On ne badine pas avec l’amour, repérez et analysez les propositions subordonnées circonstancielles :

« On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit : J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »

Proposition de réponse

La proposition subordonnée circonstancielle est : "quand on est sur le bord de sa tombe". La proposition principale à laquelle elle est subordonnée est : "on se retourne pour regarder en arrière".

La proposition "quand on est sur le bord de sa tombe" est une proposition subordonnée circonstancielle, car elle exprime une circonstance dans laquelle l'action principale ("on se retourne") est accomplie.

On peut par exemple la placer après le proposition principale : “[…] quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière[…]” →”[…] on se retourne pour regarder en arrière quand on est sur le bord de sa tombe[…]”

Le mot introducteur est "quand", c’est une conjonction de subordination. La valeur de la circonstance exprimée est le temps → la subordonnée précise à quel moment l'action de se retourner a lieu.

Le mode verbal utilisé est l'indicatif ("est"), car il exprime une action certaine dans un cadre temporel.